スピーカーとオーディオアンプの交換

2014年10月19日

2014年10月24日改訂

ロビのスピーカーとオーディオアンプの交換を行いました。

マイコンボートを新しくしたので音声は出ますがスピーカーも壊れていたため外付けスピーカーを付けていました。

壊れたマイコンボートは、音声は生きていたのでおそらくオーディオアンプを変えたら復活すると思います。

まずスピーカーですがタイミングよくロビクルの11号にスピーカーが付いていました。

なぜロビクルにスピーカーが付いるのか不明ですが(まさか喋らないとは思いますが)、同じ物のようです。

ロビの構造上、スピーカーの交換は結構厄介そうで分解する必要があります。

結構苦労しましたので今後取り換える人の参考になるかと思い、取り替えの手順を記事にしておきます。

スピーカーを外すにはロビの胴体を左右に分割する必要があります。

ロビの動体の右側にはマイコンボードなどがあるので左側を外した方が簡単だと思います。

胴体を分割するには胴体の左右をつないでいるマフラーと胴体の底板から左動体を外す必要があります。

マフラーは胴体の左側の方だけ外します。

左側のマフラーを外すにはドライバーが使えるように頭に付いている右側のサーボ(頭縦方向)を外します。

そのため左側の耳の部分を分解しておきます左側のマフラーを外すには頭に付いている右側のサーボ(頭縦方向)を外します。

以降はロビ69号のガイドの「関節のトラブルシューティング」の番号で分解手順を説明します。

ロビ69号のガイドの「関節のトラブルシューティング」の番号で分解手順を説明します。

31,32の手順で頭左サーボを外します。

右側の耳も外していますが外す必要はありません。

38の手順でマフラーと左胴体を外します。

左の前方のネジを右サーボ側から外していますが右サーボは外さないのでネックフレームを右一杯に回せばネックフレームの穴がこのネジの上に来るので外せます。

なお左の後方のネジは抜き取らないとネックフレームが回転しませんが左前方のネジは抜き取り必要がないので全部抜き取る必要はありません。

左の後方のネジはクリップなどで裏から押すと簡単に外れます。

胴体の底板は39〜44の手順で外していきます。

最後に45の手順で胴体左側を外します。

胴体を左右に分ける事でスピーカーユニットを胴体から外す事ができます。

スピーカーユニットの底のビスを外せばスピーカーユニットが分解できスピーカーを取り出す事ができます。

スピーカーを交換したら逆の手順で組み立てていきます。

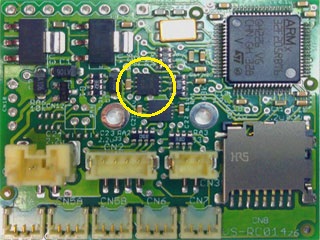

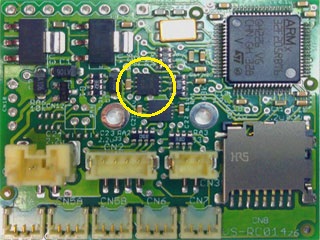

次に壊れたマイコンボードのオーディオアンプを交換しました。

オーディオアンプはテキサスインスツルメント社のTPA2006D1というICチップです。

基板のICチップもそうですが現物を見て愕然としました。

あまりの小ささにし到底私の技術じゃハンダ付けは不可能です。

幸いこの時の調査で音声信号の取出し方は分かっていましたので通常のDIP型のオーディオアンプに交換する事にしました。

LM386というオーディオアンプを使用しました。

オーディオ関係に疎いので最初、音声入力とスピーカーをつなげば音が出ると思っていましたが電解コンデンサーや抵抗などの周辺回路が必要な事が分かりました。

適当に手持ちのもので間に合わせましたがちゃんとした値の物がなかったので鳴らすのになかなか苦労しました。

こんな事ならこちらのようなものを使った方が良かったと後悔しています。

また出力は0.3Wなのであまり大きな音を出せません。

ロビのスピーカーは1Wなのでもっと大きい出力のオーディオアンプを選んだ方が良いかも知れません

プリント基板に実装しました。

適当な部品を使ったので回路図は掲載しませんが、上記リンクのデータシートに推奨回路が記載されています。

マイコンボードと共にロビスタンドに組込んでみます。

スピーカーも手持ちのものを使いました。

何ワットか分かりませんがあまり大きな音は出ません。

両面粘着シートでボディに貼り付けています。

ロビにはない音量調整用のボリュームも付いています。

電源はスタンドの電池ボックスから取ります。

音声しか出力しないので単三電池だけで十分だと思います。

頭を取り付けるため壊れたサーボをスタンドに取り付けています。

USBのコネクターも背中に取り付けてあります。

リモート接続でロビをしゃべらせる事ができます。

SDカードはオリジナルをコピーして専用の物のを作りました。

オリジナルのSDカードをコピーしてそれに専用プログラムを上書きすれば電源を入れただけでしゃべり出すロビの完成です。

しゃべるだけのロビの作成方法やこのロビで動くプログラムはこちらの記事を参考にしてください。

目次に戻る